Prix

20,00 €

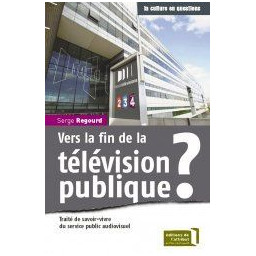

Quelle est la place de la culture dans la vie sociale aujourd'hui ? En quoi la culture peut-elle contribuer à renforcer le lien social ?

De quelle manière la diversité culturelle s'inscrit dans la sphère intime et l'espace public, du local à l'international ? À quelles résistances est-elle opposée ? Comment les pratiques culturelles évoluent-elles et comment comprendre les changements dont elles témoignent ? Comment les politiques culturelles les ont-elles accompagnées des années 1960 à aujourd'hui, de l'échelle nationale à l'échelle territoriale ? Quel rôle jouent les industries culturelles face à ces enjeux ? Comment en définitive articuler enjeux culturels, enjeux de société et politiques publiques aujourd'hui ?

Tels sont les principaux questionnements de cet ouvrage. Philosophes, sociologues, économistes, juristes, politologues ont apporté leur contribution à ce débat, permettant ainsi une appréhension complexe des rapports entre culture, politique et société, à l'heure de la mondialisation. Après leurs interventions orales, leurs contributions écrites offrent un véritable recul dans l'analyse.

Cet ouvrage est le prolongement d'un cycle de conférences qui s'est tenu en 2007 à Nantes, à l'initiative du Conseil général de Loire-Atlantique, en partenariat avec l'Observatoire des politiques culturelles.

Jean-Pierre Saez, qui a dirigé ce livre, est directeur de l'Observatoire des politiques culturelles depuis 2002 et Jean-Louis Bouillère, qui a initié ce cycle, est directeur de la culture au Conseil général de Loire-Atlantique depuis 2005.

Extrait du livre :

La culture, une question politique, une affaire de société

Pour comprendre bon nombre des transformations qui affectent le monde d'aujourd'hui, la culture offre une grille de lecture incomparable. Signe des temps, elle occupe, sous des formes multiples, une place toujours plus importante dans la vie des collectivités humaines, dans leurs références symboliques, aussi bien que dans les processus de construction des individus. Dans les sociétés développées, ce rôle de la culture est notamment lié à la transformation du statut du travail, à l'extension du temps libre, au développement de la consommation, à la multiplication des possibilités de mobilité, de rencontre et d'échange. Il tient également à la place de l'ordinateur et de la télévision, du téléphone mobile et des autres médias dans l'espace domestique : autant de témoins de l'empreinte grandissante des industries culturelles sur le quotidien de l'humanité. L'approfondissement de la mondialisation, la mutation ou la redéfinition des Etats-nations, ici affaiblis, là réinventés, l'accélération des migrations des hommes et des imaginaires, l'élargissement de l'usage d'Internet constituent d'autres éléments majeurs qui viennent bouleverser notre rapport à la culture, en l'homogénéisant et en le diversifiant de manière concomitante.

Cette relation à la culture évolue en effet selon des logiques paradoxales : soumission à la standardisation et au marketing culturel d'un côté, développement d'expressions de résistance culturelle à la globalisation de l'autre. La critique de l'industrialisation de la culture, parfois identifiée à l'occidentalisation du monde , connaît des traductions variées aux finalités divergentes : l'affirmation de revendications communautaires, le métissage culturel, la création artistique, la participation active à la vie culturelle (via les pratiques en amateur), représentent quelques-uns des modes d'expression possibles de cette résistance. L'individu contemporain s'inscrit dans plusieurs univers culturels à la fois. Nous ne pointons pas ici la seule question de la dissonance culturelle (Lahire, 2004), qui voudrait marquer les écarts auxquels chacun est susceptible de s'adonner en voyageant de façon décom plexée entre culture cultivée et culture populaire , avec d'autant plus d'intensité que l'on se situe en haut de la hiérarchie socio-éducative. Le rapport aux oeuvres de l'esprit n'est qu'un aspect de la question. Les modernes évoluent dans des identités enchevêtrées, locales et/ou déterritorialisées, nationales et plus globales, plurielles et, par là même, toujours plus singulières. Ils fréquentent des cercles de sociabilité multiples, où les relations en réseau structurent un espace social et culturel où le virtuel occupe une place de plus en plus conséquente. Si toute la société est touchée par ces phénomènes, elle l'est de façon diversifiée et inégale.

Extrait de l'introduction